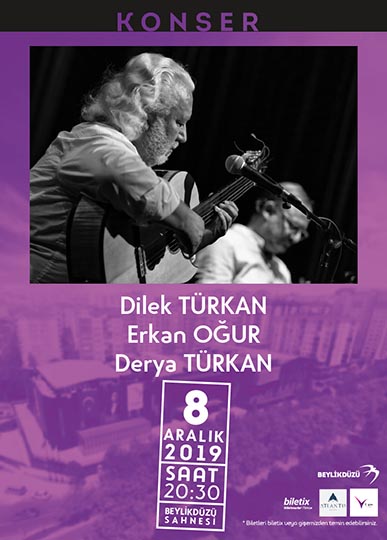

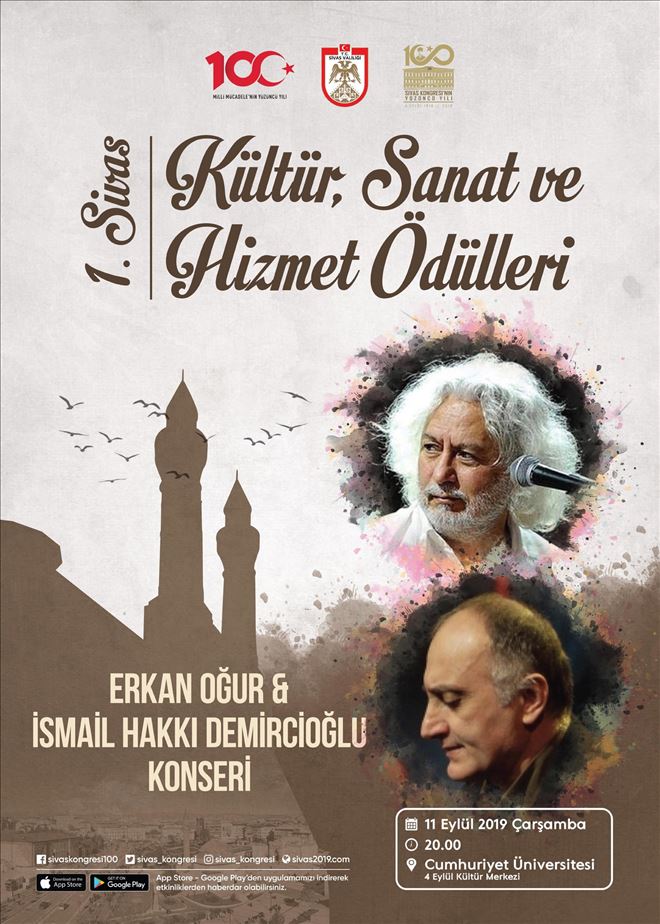

Erkan Oğur konseri var mı: Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konser takvimi - Kültür Sanat haberleri

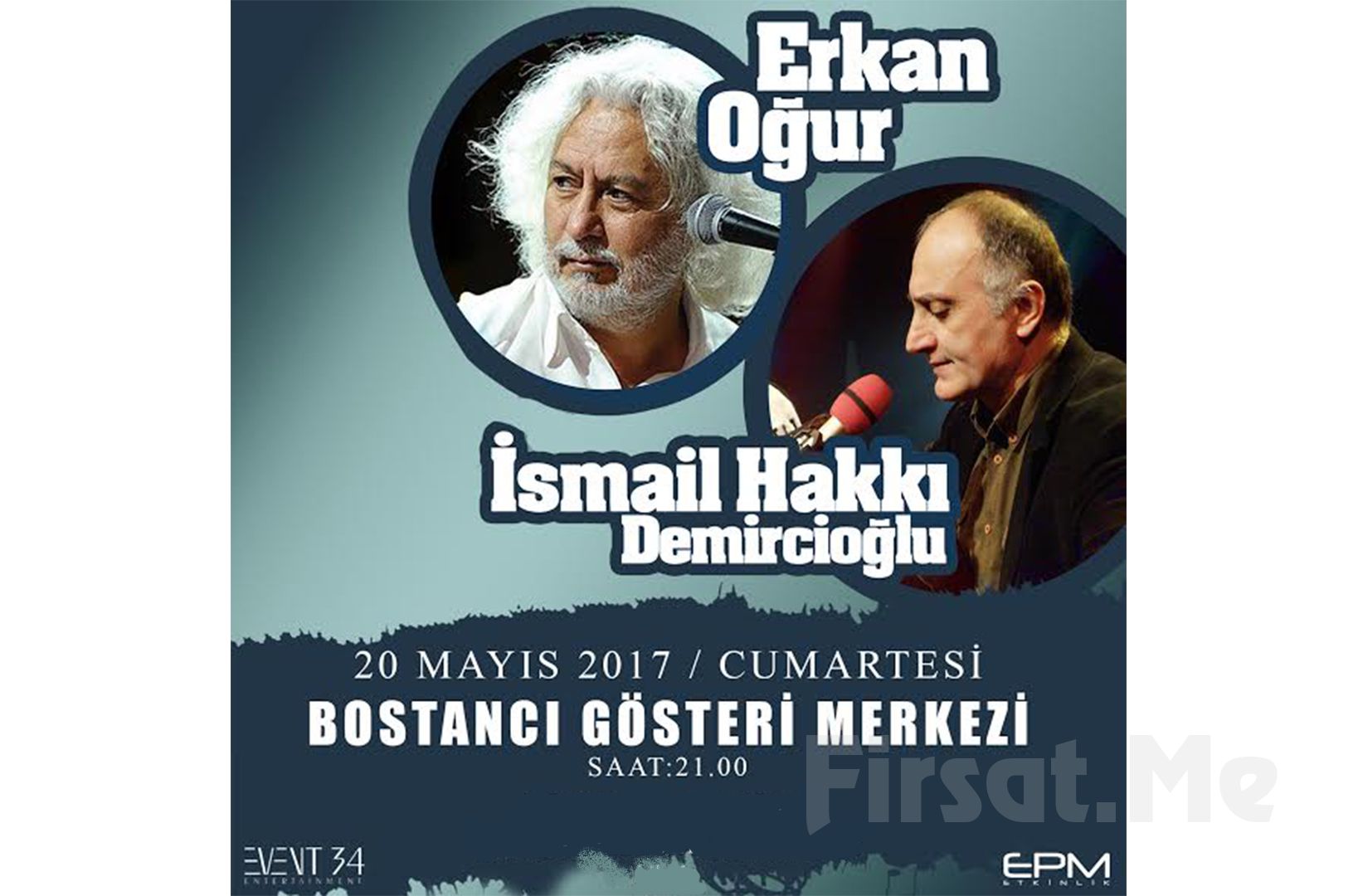

Bostancı Gösteri Merkezi'nde 20 Mayıs'ta Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu Konser Giriş Bileti (Tukendi) - Fırsat Me

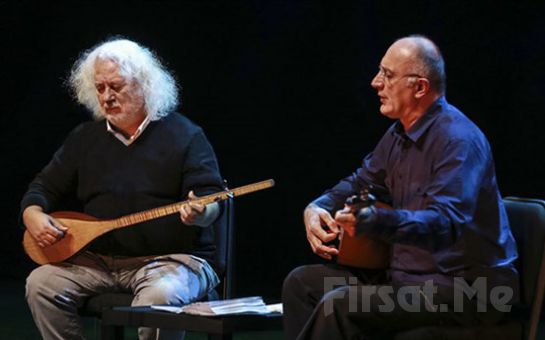

Bostancı Gösteri Merkezi'nde 20 Mayıs'ta Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu Konser Giriş Bileti (Tukendi) - Fırsat Me

Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda 20 Şubat'ta 'Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu' Konser Bileti (Tukendi) - Fırsat Me

Erkan Oğur -İsmail Hakkı Demircioğlu -Nida Ateş // 11 Nisan 2018 // Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu - izmirmag

İzmir Etkinlikleri - 🎉 Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu Konseri ☘️ Biletler BuKupon.com'a özel 67₺ yerine 40₺'den başlayan fiyatlarla! 〰 📍 İsmet İnönü Sanat Merkezi 📆 16 Kasım Cuma ⏰ 20:00 | Facebook